流派の歴史

| 2015年 (平成27年) | 三代家元𠮷村華泉逝去。 吉村華洲(剛)が家元を継承し、四代家元となる |

|---|---|

| 2012年 (平成24年) | 新法人法施行に伴い、一般社団法人 龍生華道会として申請、認可 同年、市ヶ谷に新・龍生会館竣工 |

| 1951年 (昭和26年) | 池坊龍生派教員華道会(現・龍生華道会)、社団法人として認可 同年、東京・市ヶ谷に龍生会館竣工 |

| 1944年 (昭和19年) | 二代家元𠮷村華丘逝去。 𠮷村華泉(龍麿)が家元を継承し、三代家元となる。 |

| 1939年 (昭和14年) | 龍生派華道会館落成(東京・柳橋) |

| 1932年 (昭和7年) | 𠮷村華芸逝去。 𠮷村華丘(有美)が家元を継承し、二代家元となる |

| 1886年 (明治19年) | 初代家元𠮷村華芸(卓次郎)、池坊より分派、「池坊龍生派」を創流 |

名前の由来

初代家元、華芸の出身地である、

愛知県岡崎市の城の名に因んだもの。

徳川家康がうまれたその岡崎城が

別名「龍が城」と称せられていたことから

龍の一字を冠したものです。

歴代家元

四代目家元 吉村華洲

(2015年継承—)

龍生派の目指すいけばなにとって大切なのは

「個性の表現のためのいけばな」であるということです。

基本を押さえるための型や様式はいろいろありますが、

それらはあくまでも手段であって、

その先に一歩を踏み出すための土台のようなもの。

たとえ同じ花材を使ったとしても、

十人いたら十人の見方でまったく異なるものが生まれ、

それがその人の作風や個性になって表れていく・・・

そのようないけばなを創出することが龍生派の目的であり、

そのための活動を広めていきたいと願っています。

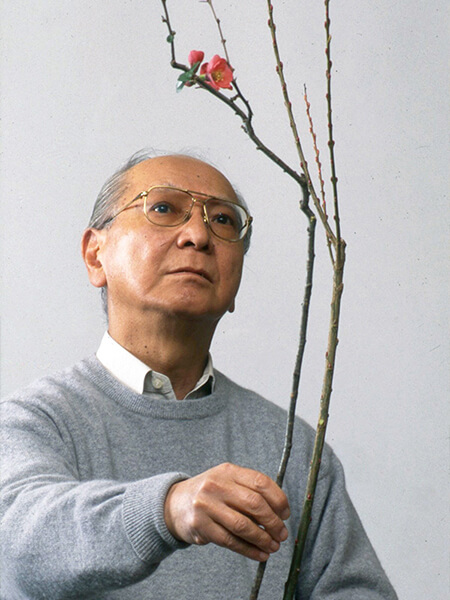

三代家元 吉村華泉

(1944年継承—2015年)

𠮷村華泉が三代家元を継承したのは、

弱冠十六歳の時のことでした。

当時は前衛いけばな全盛の時期でしたが、

その中で、華泉はその時手にした一本の枝、

一輪の花が持つ表情を自らの眼で捉え、

作品化することを提唱。

そこで体系付けられた「植物の貌(かお)」という方法論は、

初代以来の龍生派独自の

植物に対する向き合い方の結晶として、

流派の根幹をなすものとなっています。

二代家元 𠮷村華丘 (かきゅう)

(1932年継承—1944年)

昭和7年(1932年)、

初代家元逝去をうけて二代家元に就任した𠮷村華丘。

それまでは立華・生花のみを

自らの流派のいけばなとしていましたが、

新たに挿花・瓶花と呼ばれる様式を創案。

昭和10年(1935年)には機関誌『龍生』を発行開始、

また海外へも指導に赴くなど積極的な普及活動を行いました。

初代家元 𠮷村華芸 (かうん)

(1886年創流—1932年)

愛知県岡崎市において、

少年期より池坊の華道を学んだ吉村卓次郎は、

明治時代の新たな文化の中心として

熱気を帯びていた東京へと向かいます。

東京の池坊で活動する中で、

当時の立華生花といったいけばなが出生を重んじるあまり、

ともすると目の前の枝や花の姿を

見失っていると考えた吉村卓次郎=𠮷村華芸は、

自ら、新たに流派を興します。

1886年、それが龍生派の誕生でした。